为全面贯彻落实《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》文件精神,主动适应和引领本地区创意设计相关产业发展,培养产业需要的高素质应用型、创新人才,完善产教融合协同育人机制,提高学校艺术类本科专业办学水平。2018年艺术学院创立“文化创意产业学院”。产业学院拥有独立教学实践场地1800平方米,设有漆画、黑陶、满绣、影视后期、衍生品、冰雪艺术、摄影、书法、国画、陶瓷装饰等工作室及凤凰数媒、红鲤鱼视频等企业工作室。

文化创意产业学院依托地区经济和文化发展大趋势,从服务龙江、培养地区数字创意和文化创意产业人才大方向着眼,建立基于校企合作的产业创新基地和应用型艺术创作人才培养基地。形成以本地区数字创意相关产业与文化产业平台为牵引,以工作室为载体,以能力输出为导向,具有地方特色的产教融合培养模式。

文化创意产业学院

文化创意产业学院

一、促进校企深度融合,加强服务地方能力

学院依据行业企业人才的需求和学科专业建设的需要,不断调整和规划专业人才培养方案,基于产教融合、协同育人机制,不断优化人才培养模式和专业课程结构,动态规划和调整专业方向课,从产业前沿、行业动态、企业岗位等多维度提升专业建设水平。学院与企业合作设置市场急需的专业方向,强化专业建设,实现专业与产业对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接,积极构建校企利益共同体。2022年与凤凰数媒集团合作举办新媒体广告、影视动画两个专业方向,共培养98名学生。与企业共建师资队伍,通过互派优秀教师、骨干员工挂职锻炼等途径共建“双师型”师资队伍,提高学生的实践动手能力和创新创业能力。

凤凰数媒校企合作“凤凰班”

产业学院开展融合式课堂教学,借助校企合作打造岗位实训场景,利用企业真实项目和历史案例资源;建立项目式特色课程,实现与行业企业深度融合;构建虚实结合的职业化特色应用型人才培养模式。

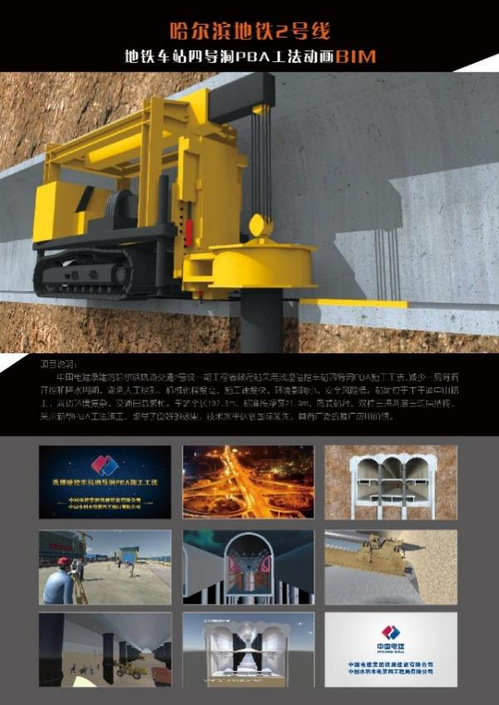

产业学院自成立以来累计服务客户28家,其中包括中国电建集团、中国水利水电第四工程局、第七工程局、第十三工程局、兴业银行、佐丹奴服饰等。共融项目包括哈尔滨地铁2号线BIM施工动画、哈尔滨地铁汇报片、武汉金融港水治理项目演示等,合同金额共计120余万元,获得合作企业和服务客户的高度好评。

产教融合项目-哈尔滨地铁2号线BIM施工动画项目

二、传承非遗文化,培养创新人才

文化创意产业学院弘扬民族传统文化,大力引进非遗项目。发挥高校传承联动机制,激发传承人的传承热情,提高大学生学习兴趣,号召学生主动认真地开展有关非物质文化遗产保护与传承的社会实践活动。

学院2018年成立满绣研究中心,聘请国家级非物质文化遗产满族刺绣代表性传承人刘雅梅女士为艺术顾问。中心主要研究满族刺绣的艺术特点、民俗内涵、创新传承;开展非遗保护与传承的实践活动;开发非遗文创产品。近几年先后参加了中俄博览会、哈洽会、香港文博会、黑龙江国际文化产业暨创意设计博览会等大型展会,现场展示满绣技术,受到广泛关注。

2024年1月于香港举行《满绣非遗传承人刘雅梅大师精品大展》,让香港观众感受到中国优秀传统艺术的魅力和工匠精神。

黑龙江国际文化产业博览会现场

中俄博览会暨哈尔滨国际经济贸易洽谈会现场

“南有福建,北有黑龙江”是学术界对于黑龙江漆艺现状的评价。 为了进一步挖掘漆艺的科研、创作、教学优势,梳理传统漆艺文化脉络,增强传承活力,弘扬中华优秀传统文化。学校成立漆艺工作室,并聘请黑龙江省美协漆画艺委会主任肖禹蓁教授为特聘专家。工作室以学校为主体,整合社会有效资源,进行漆艺文化传承人才培养。利用高校的师资优势、行业协会学界的学术优势、商界的资金优势以及传媒界的舆论优势,建设漆艺文化实践工坊,并定期组织系列主题活动和现场实践体验活动。通过活动,提高了对传统技艺的坚守;对经典形式的深化;对新功能与新风格的拓展,形成良好的社会效应。

通过多年的努力,漆画工作室曲健老师获得国家艺术基金青年艺术创作人才资助项目,获得资助资金15万元。完成漆画作品《古道载具》的创作任务。

国家艺术基金青年艺术人才资助项目《古道载具》

在漆画艺术的教学和创新研究中,注重将传统技艺与现代审美相结合,鼓励学生在继承传统的基础上进行创新,经过多年积淀,已有200余件作品获得国家级和省部级奖项。在黑龙江文化和旅游厅的支持下,2024年5月在哈尔滨西城美术馆举办了《漆彩华章-漆艺作品展》,本次展览不仅促进了漆画艺术的交流与发展,更是学院漆画艺术在非物质文化遗产传承方面所做努力的一次全面呈现。漆艺作为中国传统文化的重要组成部分,其传承与发展对于增强民族文化自信,推动文化创新具有重要意义。

哈尔滨西城美术馆举办《漆彩华章-漆艺术作品展》

由于学院近几年在非遗传承与发扬等方面的工作突出,被黑龙江省文旅厅评为省级非物质文化遗产研究基地和省级非物质文化遗产教育基地。

省级非物质文化遗产研究基地和教育基地

三、发挥大师引领作用,助力大学校园文化建设

邀请非遗大师参与学校课程的开设和设计,开设具有特色的课程或项目,将大师的经验和智慧融入教学内容中。通过特色课程或项目,引导学生深入了解大师的学术思想、创作理念以及行业发展趋势,培养学生的创新思维和实践能力。鼓励大师参与学校组织的各类文化活动,如文化节、艺术周等,通过大师们的作品展示、现场创作等形式,丰富校园文化生活,提升校园文化品质。

学院定期举办艺术展览,展示大师们的艺术作品和学生的创作成果,为学生提供展示和交流的平台,同时增强校园文化的艺术氛围。

借助大师的知名度和影响力,加强校园文化的品牌建设,提升学校的知名度和美誉度。通过大师们的作品展示、学术讲座等活动,打造具有特色的校园文化品牌。

积极开展第二课堂及社团活动,学生根据兴趣自愿加入大师工作室学习,以师徒传承的方式开展活动。开办了美育小讲堂系列活动,为学院大学生美育教育提供平台,通过大师的示范、引领、渗透作用大力传承和弘扬优秀传统艺术,做到在审美中育人、在育人中审美,在审美中成长、在成长中审美,在开展大学生美育教育的同时推动校园文化建设。

通过搭建“非遗社团+大师工作坊”的形式,将传统非遗项目的家族传承、师徒传承、社会传承融合为校园活态立体传承。让学生在学习中感受非遗文化的魅力,增强文化自信。

非遗大师指导学生实践

四、创新艺术形成,推动艺术品向创意商品转化

在专业课程中增加商业化实践,促进学生形成商业转化的思维习惯。产教融合课程内容涵盖市场需求分析、产品定位、品牌建设、市场营销等,帮助学生理解艺术的商业价值。通过艺术项目、设计竞赛等实践活动,让学生将理论知识应用于实际创作中,培养他们的动手实践能力和创新思维。

鼓励学生在艺术创作中大胆创新,尝试新的材料和技法,形成独特的艺术风格。同时,提供资金支持、导师指导等资源,帮助学生将创新想法转化为艺术作品和商品。

推动艺术与科技、设计、文化等领域的跨界融合,拓展艺术品的创作和应用领域。通过与其他学科的交流和合作,激发学生的创新思维和想象力。

经过几年的努力,各工作室深度开发具有黑龙江地域特色的旅游纪念品体系,与黑龙江满艺工艺品有限公司共同开发“丁香手包”等系列非遗工艺品,获得黑龙江非遗文创设计大赛二等奖,并投入生产。与黑龙江旅投集团共同合作开发“这里最东北”系列龙江旅游纪念品,在哈尔滨太平国际机场“龙江礼物”店展示出售,取得了良好的社会效益和经济效益。

“这里最东北”系列旅游纪念品在哈尔滨太平机场黑龙江礼物店展示

未来几年,文化创意产业学院将继续深化校企合作,深入研究黑龙江数字艺术与文化创意产业发展方向。在多元化、国际化艺术研究以及创新型艺术人才培养方面不断探索与实践。努力培养一批具有双师特色的行业专家型的骨干教师队伍,建设具有影响力的“数媒+文创”相结合的现代产业学院,为黑龙江培养优秀的多元化艺术人才。